【體路專欄】「週期性訓練」(Periodization)是一種有系統的訓練策略,把一段長時期 (通常為一整年)的訓練分為不同的階段和訓練目標,讓運動員在一年中特定期間 (如重要賽事)達到表現巔峰。在校際以至國際體育競技層面,不少運動項目均有規律的年度賽期編制。

【體路專欄】「週期性訓練」(Periodization)是一種有系統的訓練策略,把一段長時期 (通常為一整年)的訓練分為不同的階段和訓練目標,讓運動員在一年中特定期間 (如重要賽事)達到表現巔峰。在校際以至國際體育競技層面,不少運動項目均有規律的年度賽期編制。

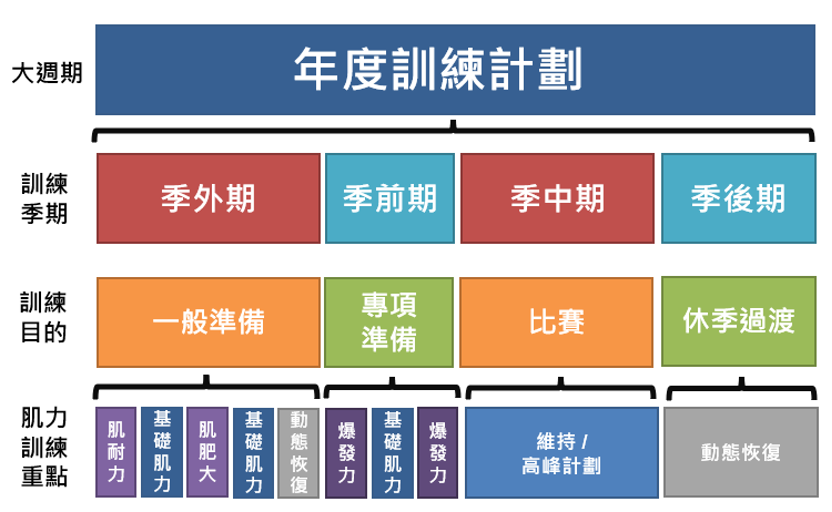

整年的訓練計劃大致可分為季外期、季前期、季中期和季後期,合共四個階段。每個季期的訓練目標和特點如下:

- 季外期 (Off-Season)

可視作「一般準備期」,用於沒有比賽的階段,訓練目標為發展體能的基礎,為接下來更激烈的專項訓練模式做好準備。常見為強度較低、但訓練量較高的練習,如較低強度的耐力訓練和高反覆次數、低至適中強度的阻力訓練。運動員可在此階段輪替完成若干個以數週為單位的體能「訓練塊」(training block),藉此提升基礎肌力、促進肌肥大和肌耐力的發展。

- 季前期 (Pre-Season)

可視作「專項準備期」,透過較多運動專項訓練 (如技巧性練習和模擬比賽)來增加運動員的體能,為接下來的比賽期做好準備。此階段體能「訓練塊」所採用的強度會較高,藉以進一步提升肌力與爆發力。季前期的作用是連結季外期的體能鍛鍊成果,轉化至季中期的比賽表現上。

- 季中期 (In-Season)

即「比賽期」,運動員一方面需要有足夠訓練強度以維持比賽時的狀態,另一方面亦需適時調低訓練量和強度以避免過分疲勞。

視乎具體賽期編排,部份運動員會選擇「維持」(maintenance) 計劃,透過適中的強度和訓練量,讓身體保持在相對穩定的狀態,應用例子如當運動員需要參與持續一個月以上的常規聯賽。另一方面,運動員亦不時採用「高峰」(peaking)計劃,特意安排在某特定時期減低訓練,降低疲勞以產生表現的超補償,讓身體狀態於最重要的比賽期間處於頂峰,常見例子為參與年度重點賽事 (如世錦賽和奧運)之際。

- 季後期 (Post-Season)

又稱「休賽期」,稱此期間的訓練量和強度會顯著調低。運動員可採取「動態恢復」或交替訓練 (cross training)策略,例如輕鬆進行一些較低強度、非專項的康樂休閒活動。這既有助促進身心放鬆,亦能維持基本體能,為新的訓練週期做好準備。

在實踐應用層面,我們應考慮不同競技項目的特質和賽期差異,並根據受訓者體能狀態靈活調整策略,以取得最佳訓練成效。

國泰、Germagic及Canon 全力支持體路東京奧運之旅。由2019年10月至2021年8月期間,國泰、Germagic及Canon將全力支持體路直擊香港奧運運動員「Road To Tokyo」之旅,體路「Road To Tokyo」專頁現已面世,立即Click入呢度,一齊 #撐起港隊。

國泰、Germagic及Canon 全力支持體路東京奧運之旅。由2019年10月至2021年8月期間,國泰、Germagic及Canon將全力支持體路直擊香港奧運運動員「Road To Tokyo」之旅,體路「Road To Tokyo」專頁現已面世,立即Click入呢度,一齊 #撐起港隊。